フィジークとは?ボディビルなどとの違いは?競技ルールから理想の体を作る方法【初心者向けに徹底解説】

「フィジーク」という言葉を最近耳にする機会が増えたのではないでしょうか?引き締まった筋肉とバランスの取れた美しい身体は、多くの人々を魅了しています。

この記事では、「フィジークって何?」「ボディビルとどう違うの?」「どうすればあんな体になれるの?」といった疑問をお持ちの初心者の方に向けて、フィジークの基本から、理想の体を作るためのトレーニングや食事法まで、わかりやすく徹底解説します。

この記事を読めば、フィジークの魅力と、目標達成への道筋が見えてくるはずです。

フィジークとは何か?その本質を探る

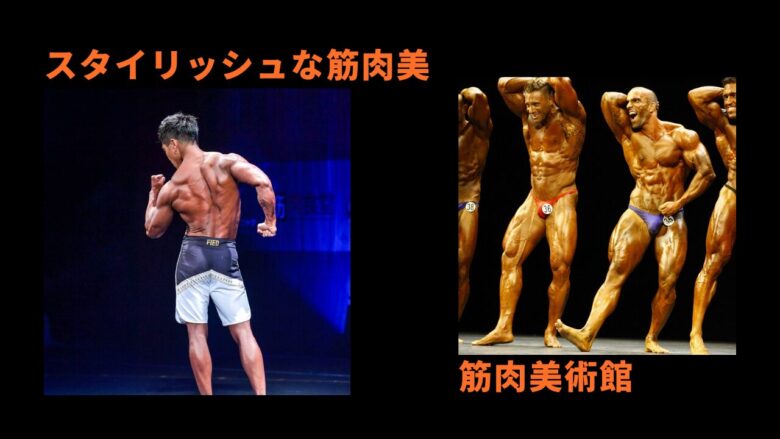

フィジーク(Physique)とは、単に「体格」や「体型」を意味するだけでなく、フィットネスの世界においては「バランスの取れた筋肉美と、それを魅力的に見せる表現力を競う競技」として確立されています。

単に筋肉が大きいだけでなく、全体の調和と洗練された美しさが求められるのが特徴です。

フィジークの歴史と背景:なぜ人気が高まっているのか?

フィジークは比較的新しい競技カテゴリーですが、近年急速に人気が高まっています。

その背景には、健康志向の高まりと、ソーシャルメディアの普及が大きく影響しています。

人々が単に痩せるだけでなく、健康的で引き締まった体を目指すようになり、フィジーク選手のような「カッコいい体」への憧れが強まりました。

また、InstagramなどのSNSで、フィジーク選手が自身のトレーニングやライフスタイルを発信することで、その魅力が広く認知されるようになったのです。

少し前までは「筋肉=ボディビルダー」というイメージが強かったかもしれませんが、最近では、ファッションモデルのようなスタイルの良さと、程よく筋肉のついた体を併せ持つフィジーク選手がメディアに登場する機会も増えました。

彼らの姿は、従来のボディビルのイメージとは異なり、「自分もあんな風になれるかも」と、より多くの人々にトレーニングへの意欲を掻き立てています。

また、コンテストの敷居もボディビルほど高くなく、初心者でも挑戦しやすい雰囲気があることも人気の理由の一つです。

健康的な肉体美への関心の高まりと、SNSによる認知拡大が、フィジークの人気を後押ししていると言えるでしょう。

フィジークの魅力:努力が形になる達成感と自信

フィジークに取り組む魅力は、単に見た目が良くなるだけでなく、努力が目に見える形で体に現れる達成感と、それによって得られる自信にあります。

フィジークボディを作り上げる過程は、決して楽ではありません。

地道なトレーニング、計画的な食事管理、そして十分な休息といった規律正しい生活習慣が求められます。

その努力を継続することで、体は確実に変化していきます。

鏡を見るたびに筋肉の成長や脂肪の減少を実感できることは、何物にも代えがたい喜びであり、大きなモチベーションになるでしょう。

最初は上がらなかった重さのダンベルが上がるようになったり、今まで着られなかったサイズの服が似合うようになったり、周りの人から「体が変わったね!」と言われたり…。

これらの小さな成功体験の積み重ねが、大きな達成感につながります。

そして、「自分はこれだけの努力ができるんだ」という事実は、揺るぎない自信となり、トレーニング以外の日常生活においてもポジティブな影響を与えてくれます。

フィジークは、体を変えることを通して、自分自身を成長させ、自信を与えてくれる、非常にやりがいのある競技です。

フィジークが重視する身体的特徴

フィジーク競技で高く評価される体には、いくつかの明確な特徴があります。

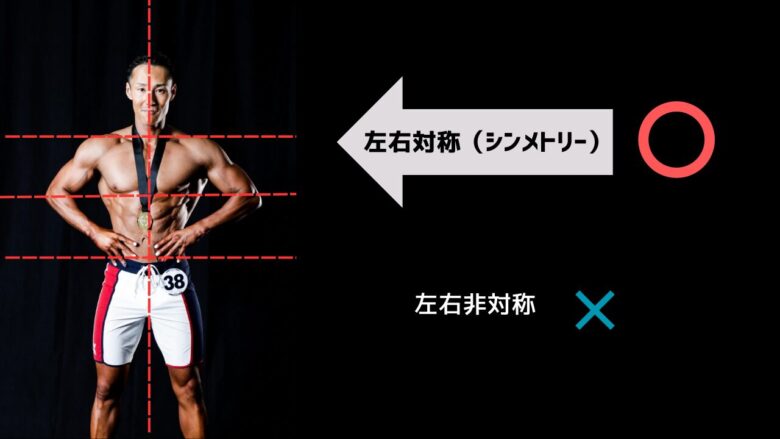

基本的には、シンメトリーといわれる左右対称のバランスの取れた身体が評価されやすくあります。

- 逆三角形のシルエット(Vシェイプ)

広がりを感じさせる肩、発達した背中、そしてそれらとは対照的に引き締まったウエストラインが、美しい逆三角形のフォルムを作り出します。

このVシェイプは、フィジークの最も象徴的な要素と言えるでしょう。 - バランスの取れた筋肉

全身の筋肉が、過度に大きすぎたり小さすぎたりすることなく、全身の筋肉量の均整が取れていることが重要です。

特定の部位だけが突出するのではなく、全体の調和が評価されます。 - サーフパンツによる演出

フィジーク競技では、膝丈程度のサーフパンツ(ボードショーツ)を着用します。

これにより、脚の筋肉は直接的な審査対象から外れ、上半身の筋肉美と全体のプロポーションがより強調されます。 - トータルパッケージとしての魅力

筋肉の仕上がりだけでなく、髪型、肌の色つや、表情、ステージ上での自信に満ちた立ち振る舞いなど、選手全体の雰囲気や「格好良さ」も審査の対象となります。

爽やかさやカリスマ性も重要な要素です。

フィジーク・クラシックフィジーク・ボディビル・スポーツモデルの明確な違い

フィジークは、しばしばボディビルやほかの競技とと比較されますが、目指す方向性や評価基準には明確な違いがあります。

これらの競技は、鍛え上げられた肉体を評価するという点は共通していますが、審査基準、重視される筋肉のバランス、服装、ポージングなどに違いがあります。

| 項目 | フィジーク (Men’s Physique) | ボディビル (Bodybuilding) | クラシックフィジーク (Classic Physique) | スポーツモデル (Fitness Model/Sports Model) ※1 |

| 主な 審査基準 | 逆三角形の上半身 (肩・背中の広がりとウエストの細さ) 全体のバランス 爽やかさ ステージプレゼンス | 筋肉量 (バルク) 筋密度 極限までの絞り (カット、バスキュラリティ) 全身の均整 | 筋肉量と美しいアウトラインの両立 ウエストの細さ (Vシェイプ) バランス クラシックなポージング | 健康的な肉体美 モデルとしての魅力 ウォーキング ポージング ステージ映え |

| 服装 | サーフパンツ (ボードショーツ、膝丈程度) | ポージングパンツ (ビルダーパンツ) | クラシックトランクス (ボクサーパンツ丈) | スポーツモデルパンツ (COCOZACQUE) |

| 求められる 筋肉量 | 中〜多 | 極めて多い | 多い(ボディビルよりは抑えめ、身長と体重制限あり※2) | 少〜中(フィジークよりナチュラルな印象) |

| 求められる 絞り(体脂肪率) | 低い (筋肉のセパレーションが見える程度) | 極めて低い (皮下脂肪を極限まで削ぎ落とす) | 非常に低い (ボディビルに近いレベル) | 極めて低い (皮下脂肪を極限まで削ぎ落とす) |

| 重視される 部位 | 肩、背中 (特に広背筋) 腹筋、 胸上部 | 全身のあらゆる筋肉 | 全身のバランス 特に肩、 背中、脚 そして細いウエスト | 全体のバランス 腹筋 健康的で引き締まった印象 |

| ポージング | フロントポーズ、バックポーズが中心 比較的リラックスした自然な立ち方 | 規定ポーズ(7〜8種類)で各部位の筋肉を最大限アピール フリーポーズ | ボディビルの規定ポーズに類似+クラシックポーズ フリーポーズ | ウォーキング クォーターターン モデルらしいポーズ(団体による) |

| 全体的な 印象 | ビーチが似合う、健康的でスタイリッシュな逆三角形の体型 | 鍛え上げられた肉体の迫力と究極の仕上がりを追求 | 1960〜80年代の黄金期ボディビルのような、筋肉美と芸術性を両立した体型 | ファッションモデルにも通じる、健康的で爽やか、かつ魅力的な体型 |

※1: 「スポーツモデル」や「フィットネスモデル」は、主催する団体によってカテゴリーの名称や審査基準、服装規定が大きく異なる場合があります。

一般的には、フィジークよりもさらに筋肉量は控えめで、より健康的でモデル的な要素が重視される傾向にあります。

※2: クラシックフィジークには、公平性を保つために身長に応じた体重制限が設けられている団体がほとんどのようです。

これらのカテゴリーは、それぞれが目指す理想の体型が異なります。

どのカテゴリーが優れているというわけではなく、個人の好みや目標とする体型によって選ぶべき道が変わってきます。

フィジークの主要団体【競技ルールと審査基準を理解する】

フィジークの大会に出場したり、観戦を楽しんだりするためには、基本的なルールや審査のポイントを知っておくことが重要です。

主要団体によりルールや特徴が多少異なるので、自分に合った団体を選ぶことも大切です。

フィジークの大会は、世界中、そして日本国内の様々な団体によって開催されています。

代表的な団体をいくつか紹介します。

JBBF (日本ボディビル・フィットネス連盟)

日本のボディビル・フィットネス界で長い歴史を持つ団体の一つです。

厳格な※ドーピング検査を実施しており、ナチュラル(薬物を使用しない)な体作りを基本としています。

比較的、筋肉の過度な発達よりも全体のバランスや均整美が重視される傾向があります。

FWJ (Fitness World Japan)

世界最大のプロフィットネス団体であるNPC/IFBB Professional Leagueと提携しており、国際的な舞台への道も開かれています。

JBBFと比較すると、より筋肉量が多く、エンターテイメント性の高い華やかなコンテストが多い傾向です。

カテゴリーも非常に細かく分かれており、初心者からプロを目指す選手まで幅広い層が参加しています。 (※上記は2025年4月時点での一般的な傾向です。最新かつ正確な情報は、必ず各団体の公式サイトでご確認ください。)

サマースタイルアワード(Summer Style Award:略称 SSA)

健康的でかっこいい身体を競う日本発のボディコンテスト・フィットネスイベントであり、俳優の金子賢氏がプロデュースしています。

「夏が一番似合う男性・女性」を決めることをコンセプトにしており、単に筋肉量だけでなく、全体のバランス、スタイル、ポージング、ウォーキング、表現力などが総合的に評価されます。

そのため、トレーニング初心者から経験者まで幅広い層が参加しやすいコンテストです。

男性・女性それぞれに様々な部門(例: STYLISH GUY、BEASTY、BEAUTY FITNESS MODEL、BIKINI MODELなど)が設けられており、目指す身体像に合わせて部門を選んで出場できます。

日本全国各地で予選大会が開催され、その上位入賞者が年末の決勝大会に進む形式をとっていることが特徴です。

カテゴリーによってはプロライセンスの発行もあります。

ナバジャパン(NABBA JAPAN)

歴史ある国際的なボディビル・フィットネス団体「NABBA INTERNATIONAL」の日本支部です。

NABBAは「National Amateur Body Builders’ Association」の略で、1950年にイギリスで設立された世界で最も歴史のあるボディビルディング団体の一つであり、過去にはアーノルド・シュワルツェネッガーをはじめとする多くの著名なボディビルダーがNABBAのコンテストでタイトルを獲得しています。

日本国内でNABBAの基準に基づいたボディビルディングおよびフィットネスのコンテストを開催しています。

単に筋肉の大きさだけでなく、バランスの取れた肉体美や、フィットネスモデルとしての表現力なども評価され、NABBA JAPANの主催するコンテストで優秀な成績を収めた選手は、NABBAの世界大会など、国際的な舞台へ出場する資格を得ることができます。

APF(Asia Physique Federation)

アジアを中心としたフィジーク競技の普及と発展を目指すフィットネス団体です。

アジアのアスリートたちが輝ける舞台を提供し、フィジーク競技(メンズフィジーク、ビキニ、スポーツモデルなど、筋肉量だけでなく全体のバランスやスタイルを重視する競技)のレベル向上と普及を目的としており、「誰でも挑戦できる」ことをコンセプトの一つに掲げているようです。

メンズフィジーク、ビキニ、スポーツモデル、ボディビルディングなど、様々なカテゴリーのコンテストを年間を通じて開催しています。

元々はNPCJという団体でしたが、2021年6月26日からAPFに名称変更されました。

フィットネス文化のさらなる普及のため、初心者向けのカテゴリーを充実させている団体です。

SFF(Shape Fit Festival)

【初心者が日本一出やすい大会を目指して】をコンセプトに人気ユーチューバーのなーすけFitnessさん(天池 成久さん)が立ち上げた団体です。

敷居が高いと感じるフィットネスコンテストを、お祭りのように楽しんでもらいたい。

そんな願いが込められたフィットネスの祭典になります。

マッスルゲート

マッスルゲート(Muscle Gate)は、株式会社THINKフィットネス(大手フィットネスクラブ「ゴールドジム」の運営会社)が主催する、日本のボディコンテストです。

最大の特徴は「誰でも参加できる」というコンセプトを掲げています。

ボディコンテストへの参加経験がない方や、トレーニングを始めたばかりの方でも気軽に出場できるように、参加のハードルが低く設定されており、新人の部があるのも特徴的です。

コンテストデビューの場として選ばれることも多いです。

主要団体によるフィジークのクラス分け

公平性を保つため、多くの大会では選手をカテゴリーに分けて審査します。

- 身長別クラス

最も一般的なカテゴリー分けの方法です。

団体によっては「170cm以下級」「175cm以下級」「175cm超級」のように、身長によってクラスが分けられます。

これにより、身長差による有利不利をなくし、それぞれの身長で理想的なバランスを評価します。 - 年齢別クラス

ジュニア(例: 23歳以下)、マスターズ(例: 40歳以上)など、年齢によってクラスが分けられる場合もあります。 - ノービス(新人)クラス

大会出場経験が少ない選手や、特定のレベル以下の選手を対象としたクラスが設けられることもあります。

フィジークで評価されるポイント:審査基準の詳細

審査員は選手の体を多角的に評価し、順位を決定します。

具体的にどのような点が重視されるのでしょうか。

重視される部位

特に、広い肩幅を作る三角筋、逆三角形のシルエットを強調する広背筋、割れた腹筋を作る腹直筋・腹斜筋、そして厚みのある大胸筋が重要視されます。

- 左右対称性 (Symmetry)

身体の左右の筋肉が均等に発達しているかどうかも評価の対象です。歪みがなく、バランスの取れた体が高く評価されます。

- 全体の調和

特定の部位だけが過剰に発達しているのではなく、全身の筋肉が互いに調和し、美しい流れ(フロー)を作り出しているかが重要です。

プロポーション (全体の比率)

- Vシェイプ

肩幅が広く、ウエストが引き締まっているほど、理想的なVシェイプとみなされ、高く評価されます。

これはフィジークにおいて最も重要な要素の一つです。

- 骨格構造

生まれ持った骨格も影響しますが、トレーニングによって筋肉を効果的につけることで、プロポーションを良く見せることは可能です。

コンディション (仕上がり)

- 体脂肪率

皮下脂肪が少なく、筋肉の輪郭や筋繊維(ストリエーション)が見える状態、いわゆる「絞り」が重要です。

ただし、ボディビルのように極限まで絞る必要はなく、健康的で張りがある状態が好まれます。

- 肌の張り・色つや

適切な水分量と栄養状態が保たれた、健康的な肌の状態も評価されます。

多くの選手は、筋肉をより際立たせるために、日焼け(タンニング)を行います。

ステージプレゼンス (舞台上での表現力)

- 自信と態度

ステージ上で自信に満ち溢れ、堂々としているかどうかが評価されます。

おどおどしたり、不安そうな表情はマイナス評価につながります。

- ウォーキングとトランジション

ステージへの登場、ポーズ間の移動(トランジション)、退場までの一連の動きがスムーズで、洗練されているかが重要です。

- ポージングの正確性と魅力

規定されたポーズを正確にとり、自身の長所を最大限にアピールできているかが評価されます。

力みすぎず、自然で魅力的な表現力が求められます。

- 個性とカリスマ性

選手自身の個性や、観客を引きつけるような魅力(カリスマ性)も、評価に影響を与えることがあります。

フィジークのポージング

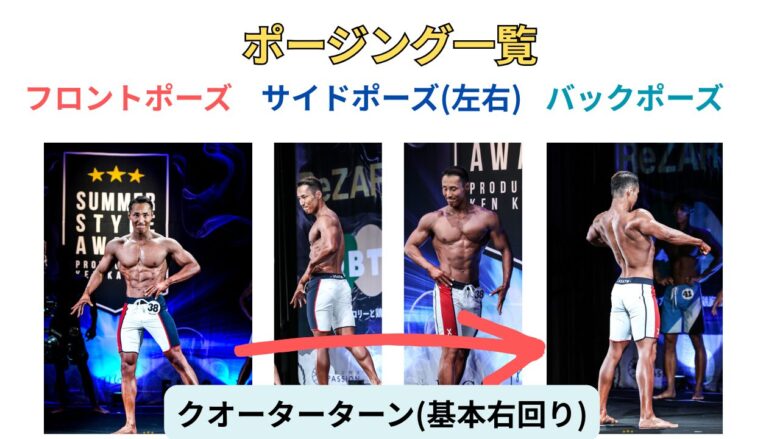

フィジークのポージングは、ボディビルほど複雑ではありませんが、体のラインを美しく見せるために重要です。

主なポーズには以下のようなものがあります。

- フロントポーズ

正面を向き、リラックスした状態で立ちます。

肩幅の広さ、胸の厚み、ウエストの細さ、腹筋(ミッドセクション)の状態などをアピールします。片方の腰に手を当てたり、少し体をひねったりして、よりVシェイプを強調するバリエーションもあります。 - バックポーズ

後ろを向き、背中の広がり(広背筋)や厚み、肩の後部、引き締まったウエストをアピールします。

フィジークにおいて背中は非常に重要な部位であり、このポーズで評価が大きく左右されることもあります。 - サイドポーズ※

横を向きのポーズをとります。

ウエストの細さ・腹斜筋・広背筋の広がり・肩の張り出し・胸の丸み・トータルバランスを総合的にアピールします。

プロントポーズやバックポーズでは表現しにくいトータルバランスを評価します。 - 比較審査 (クォーターターン)

複数の選手が横一列に並び、審判の指示に従って体を1/4ずつ回転させます(フロント→左サイド→バック→右サイド→フロント)。

基本的に右回り指示でターンします。

これにより、審判は様々な角度から選手を比較評価します。

(※FWJなどサイドポーズがない団体もあります)

(補足)ドーピングについて【ドーピングが悪いというわけではない】

ドーピングとは筋肉増強剤等のことでありJADAという日本アンチ・ドーピング機構 がそれを管理しています。

ここで語弊を招かないようにお伝えしたいのはドーピングが悪いということではないということです。

ただし、適した団体で活動することが大切になります。

ボディビル、フィジークともに、アンチ・ドーピングに取り組む団体(例:JBBF SSAなど)と、ドーピング検査に関する規定が異なる団体(例:FWJはプロリーグにおいて薬物使用が容認されている側面もあります)があります。

どちらの団体に出場するかによって、トレーニングやサプリメント選択に関する考え方も変わってくる場合があります。(2025年からFWJでもナチュラルリーグというドーピング検査を実施するリーグが設営されました)

フィジーク選手のような理想の体を作るための実践ガイド

フィジーク選手のようなバランスの取れた美しい体は、一朝一夕には作れません。

計画的なトレーニング、戦略的な食事管理、そして質の高い休養という3つの柱を地道に継続することが不可欠です。

【トレーニング編】逆三角形ボディを彫刻する

フィジークボディの鍵となるのは、肩、背中、腹筋を中心とした上半身のトレーニングです。これらの部位を重点的に鍛え、美しい逆三角形のシルエットを作り上げましょう。

重視すべき部位と代表的なトレーニング種目

肩のトレーニング

肩は丸みと幅を出すために非常に重要です。

- サイドレイズ

肩の側部(中部線維)を鍛え、肩幅を広く見せる基本種目。

ダンベルを体の横で上げ下げします。 - ショルダープレス

肩全体(特に前部・中部)の筋力とサイズアップに効果的。

バーベルやダンベル、マシンで行います。 - フロントレイズ

肩の前面(前部線維)をターゲットにします。 - リアレイズ

肩の後面(後部線維)を鍛え、背中との繋がりや立体感を出すのに重要です。

背中のトレーニング

背中の広がりと厚みは、Vシェイプの土台となります。

- ラットプルダウン

広背筋を鍛え、背中の広がりを作る代表的なマシン種目。

バーを上から下に引きつけます。 - 懸垂 (チンニング)

自重で行う背中トレーニングの王道。

広背筋全体に強い刺激を与えます。

補助付きのマシンや、バンドを使うことで初心者でも取り組みやすくなります。 - ベントオーバーロウ

背中の厚みを作るのに効果的。

バーベルやダンベルを床から引き上げます。

正しいフォームで行うことが重要です。 - シーテッドロウ

広背筋中部や僧帽筋をターゲットにするマシン種目

腹筋のトレーニング

引き締まったウエストと、割れた腹筋(シックスパック)はフィジークの必須要素です。

- クランチ

腹直筋上部を鍛える基本的な種目。 - レッグレイズ

腹直筋下部をターゲットにします。

膝を曲げたり、傾斜台を使ったりして強度を調整できます。 - アブローラー

腹筋全体に強烈な刺激を与える高強度種目。

専用のローラーを使います。 - ケーブルクランチ

ケーブルマシンを使って、腹筋に持続的な負荷をかけることができます。

胸のトレーニング

厚みのある胸板は、正面から見たときの迫力を生み出します。

- ベンチプレス

大胸筋全体のサイズアップに最も効果的な種目の一つ。

バーベルで行います。 - インクラインダンベルプレス

胸の上部を重点的に鍛え、鎖骨下の盛り上がりを作ります。 - ダンベルフライ

胸のストレッチ感を重視し、大胸筋の輪郭を整えるのに役立ちます。

腕のトレーニング

肩や胸とのバランスを取るために重要です。

太すぎず、適度な太さとセパレーション(筋肉の境目)が求められます。

- アームカール

上腕二頭筋(力こぶ)を鍛えます。

ダンベルやバーベル、ケーブルで行います。 - トライセプスエクステンション

上腕三頭筋(腕の裏側)を鍛えます。

腕全体の太さに貢献します。

トレーニング頻度と分割法

頻度

筋肉の成長には、トレーニングによる刺激と、その後の回復期間が必要です。

一般的には週3〜5日のトレーニングが推奨されます。

毎日同じ部位を鍛えるのではなく、筋肉が回復する時間を確保することが重要です。

分割法 (スプリットルーティン)

全身を一度に鍛えるのではなく、日によって鍛える部位を分ける方法です。

これにより、各部位を集中して鍛えられ、十分な回復時間も確保できます。

一般的な分割例としては、「胸・肩・三頭筋の日」「背中・二頭筋の日」「脚・腹筋の日」などがあります。

自分のライフスタイルや回復力に合わせて調整しましょう。

レップ数 (反復回数)

筋肥大(筋肉を大きくすること)を主な目的とする場合、1セットあたり8〜12回の反復が可能な重量設定が一般的です。

セット数

各種目あたり3〜4セット行うのが標準的ですが、トレーニング経験や目標に応じて調整します。

インターバル

セット間の休憩時間は、通常60秒〜90秒程度が目安です。

漸進性過負荷の原則

筋肉を成長させ続けるためには、徐々にトレーニングの負荷(重量、レップ数、セット数など)を高めていくことが重要です。

有酸素運動の役割

目的・種類

主に脂肪燃焼を促進し、筋肉のカット(輪郭)を出すために行われます。

心肺機能の向上や血行促進にも役立ち、トレーニングのパフォーマンス向上や疲労回復にも繋がります。

ウォーキング、ジョギング、サイクリング、スイミング、エリプティカルマシン、ステアマスター(階段昇降マシン)など、様々な選択肢があるため、自分に合った続けやすいものを選びましょう。

頻度・時間・タイミング

週に3〜5回、1回あたり20〜45分程度が目安ですが、減量の進捗や目的に応じて調整します。

空腹時(朝食前など)や筋トレ後に行うと、脂肪燃焼効果が高いと言われています。

ただし、自分の体調やライフスタイルに合わせて無理のないタイミングで行うことが大切です。

【食事編】筋肉を育て、脂肪を削ぎ落とす

トレーニングと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが食事管理です。

「体はキッチンで作られる」という言葉があるように、何をいつ食べるかが、理想の体への鍵を握ります。

PFCバランス:三大栄養素の理解と管理

タンパク質

タ筋肉の主成分であり、修復と成長に不可欠です。

体重1kgあたり1.5g〜2.5gを目安に摂取しましょう。

体重70kgの人なら、105g〜175g程度です。

主な食材

鶏むね肉(皮なし)、ささみ、牛赤身肉(ヒレ、もも)、豚ヒレ肉、魚(鮭、マグロ、タラなど)、卵、牛乳、ヨーグルト、チーズ、プロテインパウダー、大豆製品(豆腐、納豆、枝豆)。

炭水化物

トレーニングを行うための主要なエネルギー源です。

不足すると、筋肉が分解されてエネルギーとして使われてしまう(カタボリック)可能性があります。

総摂取カロリーの50〜60%程度を目安に、複合炭水化物を中心に摂取しましょう。

複合炭水化物 (ゆっくり吸収される)

玄米、オートミール、全粒粉パン、そば、さつまいも、かぼちゃ、豆類など。

食物繊維も豊富です。

単純炭水化物 (速く吸収される)

白米、うどん、パスタ、果物、砂糖など。トレーニング直後のエネルギー補給には適していますが、摂りすぎは体脂肪増加の原因になります。

脂質

脂質

ホルモン生成、細胞膜の構成、脂溶性ビタミンの吸収などに必要な栄養素です。

ただし、カロリーが高いため、摂りすぎには注意が必要です。

総摂取カロリーの15〜30%程度を目安にし、良質な脂質を選びましょう。

良質な脂質

青魚(サバ、イワシなど)に含まれるEPA・DHA、アボカド、ナッツ類(アーモンド、くるみ)、オリーブオイル、亜麻仁油、MCTオイルなど。

避けるべき脂質

揚げ物、スナック菓子、洋菓子に含まれるトランス脂肪酸や飽和脂肪酸は控えめに。

オススメ食材リスト

高タンパク質

鶏むね肉、ささみ、牛赤身肉、豚ヒレ肉、鮭、マグロ、カツオ、エビ、イカ、卵白、カッテージチーズ、ギリシャヨーグルト、豆腐、納豆。

良質な脂質

アボカド、アーモンド、くるみ、オリーブオイル、亜麻仁油、魚油(サプリメントも活用)。

複合炭水化物

玄米、オートミール、全粒粉パン、そば、さつまいも、かぼちゃ、じゃがいも、キヌア。

野菜・きのこ類

ブロッコリー、ほうれん草、アスパラガス、パプリカ、トマト、きのこ類全般。ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富で、低カロリーです。積極的に摂取しましょう。

果物

ベリー類(ブルーベリー、ラズベリー)、リンゴ、バナナなど。ビタミンや抗酸化物質が豊富ですが、糖質も含むため、減量期は摂取量に注意が必要です。

カロリー計算

まずは自分の基礎代謝量(生命維持に必要なカロリー)と活動量から、1日の消費カロリーを把握します。

その上で、増量期か減量期かに応じて摂取カロリーを設定し、上記のPFCバランスを意識して食事内容を計画します。

増量期と減量期の食事戦略

増量期

筋肉量を効率的に増やすための期間です。

消費カロリー < 摂取カロリーの状態を作り、十分な栄養(特にタンパク質と炭水化物)を摂取して、ハードなトレーニングをサポートします。

ただし、無駄な脂肪をつけすぎないよう、クリーンな食材を中心にカロリーを増やす「クリーンバルク」を心がけるのが理想です。

減量期

増量期で増やした筋肉をできるだけ維持しながら、体脂肪を落としていく期間です。

消費カロリー > 摂取カロリーの状態を作ります。

高タンパク質を維持しつつ、脂質と炭水化物の摂取量を調整してカロリーをコントロールします。

急激な減量は筋肉の減少を招くため、時間をかけて徐々に体重を落とすことが重要です。

水分補給の重要性

水分摂取のタイミングと役割

水は体内の化学反応、栄養素の運搬、体温調節、筋肉の機能維持など、生命活動に不可欠です。

脱水状態は、トレーニングパフォーマンスの低下、筋肉の痙攣、疲労感の増加などを引き起こします。

1日に2〜3リットルを目安に、こまめに水を摂取しましょう。

特にトレーニング中やその前後は、意識的に水分補給を行うことが重要です。

起床時、トレーニング前後、食事中、就寝前など、喉が渇く前に飲む習慣をつけましょう。

【サプリメント編】目標達成を加速させる補助アイテム

サプリメントは、あくまで食事からの栄養摂取を補うものですが、適切に活用することで、トレーニング効果の向上や効率的な体作りをサポートしてくれます。

プロテインパウダーの種類と摂取タイミング

効果

食事だけでは不足しがちなタンパク質を効率的に補給できます。

筋肉の修復・合成を促進します。

以下のように様々な種類があります。

ホエイプロテイン

牛乳由来で吸収が速い。

トレーニング直後の摂取に最適。WPC、WPI、WPHなどの種類があります。

カゼインプロテイン

牛乳由来で吸収がゆっくり。

就寝前や間食におすすめ。

ソイプロテイン

大豆由来。

吸収は比較的ゆっくり。

植物性タンパク質を摂りたい方や、乳製品アレルギーの方に適しています。

摂取タイミング

トレーニング後30分以内(ゴールデンタイム)、起床直後、間食、就寝前などが効果的です。

BCAA(分岐鎖アミノ酸 – バリン、ロイシン、イソロイシン)・EAA(必須アミノ酸)

効果

筋肉の分解抑制(アンチカタボリック)、筋肉合成の促進、運動中のエネルギー源、疲労感の軽減などが期待されます。

摂取タイミング

トレーニング前、トレーニング中、トレーニング直後に摂取するのが一般的です。

血中アミノ酸濃度を高めることで、トレーニング中の筋肉分解を防ぎます。

EAA (必須アミノ酸)

体内で合成できない9種類の必須アミノ酸。

BCAAを含む全ての必須アミノ酸を摂取でき、筋肉合成をより強力にサポートします。

トレーニング中や前後に摂取します。

クレアチン・※クレアルカリン

効果

筋肉内のエネルギー供給(ATP再合成)をサポートし、高強度のトレーニングでのパワーや筋力の向上、筋肉量の増加を助けます。

瞬発的な力を繰り返し発揮する能力を高めます。

種類

クレアチンモノハイドレートが最も研究されており、効果と安全性が確立されています。

摂取方法

ローディング期(短期間で多めに摂取)を設ける方法と、毎日一定量(3〜5g程度)を継続摂取する方法があります。

トレーニング後に糖質と一緒に摂ると吸収が高まると言われています。

※クレアルカリンは純度が高いためローディングの必要性はありません。

そのほかのサプリメント

グルタミン

体内に最も多く存在するアミノ酸。

筋肉の分解抑制、免疫機能のサポート、消化管機能の維持などの効果が期待されます。

トレーニング後や就寝前の摂取がおすすめです。

マルチビタミン&ミネラル

トレーニングによって消費されやすいビタミンやミネラルを補給し、体のコンディションを整えます。

健康維持の基本として重要です。

プレワークアウトサプリメント

トレーニング前の摂取で、集中力、エネルギー、パンプ感(筋肉の張り)を高めることを目的とした複合サプリメント。

カフェイン、シトルリン、ベータアラニンなどが含まれることが多いです。

サプリメントは魔法の薬ではありません。

あくまでバランスの取れた食事と適切なトレーニングが基本であり、サプリメントはその補助として考えましょう。

品質や成分表示が信頼できるメーカーの製品を選び、用法・用量を守って使用することが大切です。

【休養編】筋肉を成長させる最も重要な時間

トレーニングによってダメージを受けた筋肉は、休養中に回復し、以前よりも強く太く成長します。

これを超回復といいますが、このプロセスを最適化するためには、質の高い休養が不可欠です。

睡眠の重要性

睡眠中には、成長ホルモンが多く分泌され、筋肉の修復と成長が活発に行われます。

7〜8時間の質の高い睡眠を確保することを目指しましょう。

寝る前のカフェイン摂取やスマートフォンの使用を控えるなど、睡眠環境を整えることも大切です。

休息の設定

毎日ハードなトレーニングを行うのではなく、週に1〜3日程度の完全な休息日(オフデイ)を設けるか、軽い運動(アクティブリカバリー)にとどめる日を作りましょう。

これにより、筋肉だけでなく、神経系や関節も回復させることができます。

ストレス管理

過度なストレスは、筋肉の分解を促進するホルモン(コルチゾール)の分泌を高める可能性があります。

リラックスできる時間を作ったり、趣味を楽しんだりするなど、自分なりのストレス解消法を見つけることも重要です。

目標となる存在:活躍するフィジーク選手たち

モチベーションを高く保つためには、目標となる選手を見つけるのが効果的です。

国内外で活躍するトップフィジーク選手たちは、その肉体美だけでなく、トレーニングへの取り組み方やライフスタイルも多くの人々に影響を与えています。

海外のフィジーカー

ジェレミー・ブエンディア選手 (Jeremy Buendia)

フィジーク界のレジェンド。

最高峰の大会であるMr. Olympiaのメンズフィジーク部門で4連覇(2014-2017)を達成しています。

完璧なVシェイプとステージプレゼンスで一時代を築きました。

ライアン・テリー 選手(Ryan Terry)

イギリス出身の人気選手。

バランスの取れた筋肉と爽やかなルックスで、フィットネスモデルとしても活躍しています。

Arnold Classicなど主要な大会での優勝経験も豊富です。

アンドレ・ファーガソン選手 (Andre Ferguson)

アンドレ・ファーガソン選手 (Andre Ferguson)のインスタグラム

圧倒的な筋肉量と完成度を誇るトップコンペティター。

特に背中の発達が素晴らしく、多くの大会でタイトルを獲得しています。

日本のフィジークを牽引するFWJの選手たち

これらの選手のSNS(Instagramなど)やYouTubeチャンネルをフォローすると、日々のトレーニング風景、食事内容、大会に向けた調整の様子などを知ることができ、モチベーション向上となります。

エドワード加藤 選手

日本のフィジークブームの火付け役の一人。

カリスマ的な人気と実力を兼ね備え、国内外の大会で活躍しています。

自身のフィットネスアパレルブランドLYFTも展開しています。

カネキン 選手(Kanekin Fitness)

YouTuberとしても絶大な人気を誇り、フィットネスの楽しさや情報を分かりやすく発信しています。

自身の経験に基づいたトレーニング理論やライフスタイルが多くのファンに支持されています。

寺島遼 選手

JBBF時代では「絶対王者」としてトップに君臨していました。

数々の国内主要タイトルを獲得している実力派選手。

均整の取れたプロポーションと抜群のコンディショニングに定評があります。

自信のアパレルブランドLIBALFも展開しています。

佐藤正悟 選手

長年にわたり日本のトップレベルで活躍を続けるフィジーク会のパイオニア。

経験に裏打ちされたトレーニングや調整方法は、多くの後進の目標となっています。

SSAで活躍するフィジーク選手たち

伊佐真吾 選手

SSA JAPAN PRO2024覇者です。

サマスタでは「絶対王者」と呼び声高く、圧倒的バルクが魅力的な選手です。

安藤徹 選手

絞り切った時の胸に現れるバスキュラリティに惚れ惚れする選手です。

身長に対し筋肉の密度が高くバランスがいい選手です。

2024年8月に韓国で開催された最大級の大会であるBOB CHAMPIONSHIPに出場しています。

田村翔 選手

高身長で抜群のステージングをする選手です。

左右どちらでも軸を取ることができ、器用なポージングには目を惹きます。

2024年8月に韓国で開催された最大級の大会であるBOB CHAMPIONSHIPに出場しています。

岩崎将也 選手(著者)

2024年8月に韓国で開催された最大級の大会であるBOB CHAMPIONSHIPに出場しています。

フィジークへの挑戦:最初の一歩を踏み出すために

フィジークという目標に魅力を感じたら、次は行動に移す番です。

難しく考えすぎず、以下のステップを参考にまずは最初の一歩を踏み出してみましょう。

- 明確な目標を設定する

- 具体的であること

「腹筋を割りたい」「半年後の大会に出場したい」「体重を〇kg増やして筋肉質な体になりたい」など、具体的で測定可能な目標を設定しましょう。 - 現実的であること

最初から高すぎる目標を設定するのではなく、達成可能な小さな目標を積み重ねていくことが継続のコツです。 - 期限を設けること

いつまでに達成したいか期限を設けることで、計画的に取り組むことができます。

- 具体的であること

- 活動の拠点となるジムを選ぶ

- 設備の充実度

フリーウェイト(バーベル、ダンベル、パワーラック)や、各部位を鍛えるためのトレーニングマシンが十分に揃っているかを確認しましょう。

特にフリーウェイトエリアの広さや器具の種類は重要です。 - トレーナーの質

知識や経験が豊富で、信頼できるトレーナーがいるかどうか。

特に初心者のうちは、正しいフォームやトレーニングプログラムについて指導を受けることが、怪我の予防と効果の最大化につながります。

パーソナルトレーニングの利用も検討しましょう。 - 通いやすさ

自宅や職場からの距離、営業時間、料金体系などが、自分のライフスタイルに合っており、無理なく継続して通えるかどうかを確認します。

見学や体験入会を利用して、ジムの雰囲気を確認するのも良いでしょう。

- 設備の充実度

- 基礎を徹底的に学ぶ

- 正しいフォームの習得

間違ったフォームでのトレーニングは、効果が出ないばかりか、怪我のリスクを高めます。

各種目の正しいフォームを、トレーナーに教わったり、信頼できる動画や書籍で学んだりして、確実に身につけましょう。

軽い重量から始めて、フォームを固めることを優先してください。 - 基本的なトレーニング原則の理解

漸進性過負荷の原則、特異性の原則(目的に合ったトレーニングをする)、可逆性の原則(トレーニングをやめると元に戻る)など、トレーニングの基本的な考え方を理解しておくと、より効果的にプログラムを組むことができます。 - 栄養の基礎知識

PFCバランスやカロリー計算の基本を学び、自分の食事を見直すことから始めましょう。

- 正しいフォームの習得

- 焦らず、継続することを最優先する

- 長期的な視点を持つ

体の変化には時間がかかります。

数週間や数ヶ月で劇的な変化を期待するのではなく、年単位の長期的な視点で取り組みましょう。 - 他人と比較しない

人それぞれ骨格や体質、生活環境は異なります。

SNSなどで見る理想的な体と自分を比較して落ち込むのではなく、過去の自分と比較して、少しずつの成長を喜びましょう。 - 習慣化する

トレーニングや食事管理を「特別なこと」ではなく、歯磨きのような「日常の習慣」にすることを目指しましょう。

最初は大変でも、継続することで徐々に楽になっていきます。

- 長期的な視点を持つ

- プロセスを楽しむ心を持つ:

- 体の変化を記録する

定期的に体重や体脂肪率を測定したり、写真を撮ったりして、自分の体の変化を記録しましょう。

目に見える変化は、モチベーション維持に繋がります。 - 新しい種目に挑戦する

マンネリ化を防ぐために、時々新しいトレーニング種目を取り入れたり、トレーニング方法を変えたりするのも良い刺激になります。 - 仲間を見つける

同じ目標を持つ仲間と一緒にトレーニングしたり、情報交換したりすることで、楽しみながら継続しやすくなります。

- 体の変化を記録する

大会出場を目指す場合の具体的なステップ

もし、将来的にフィジークの大会に出場したいと考えているなら、以下の点を意識して準備を進めましょう。

出場する団体・大会の選定

どの団体の、どのレベルの大会(地域大会、全国大会など)に出場したいかを決め、その団体のルールやカテゴリー(身長、年齢など)を詳細に確認します。

ウェブサイトなどで過去の大会結果や出場選手をチェックするのも参考になります。

ポージングの習得と練習

フィジークにおいてポージングは極めて重要です。

規定ポーズを正確に行うだけでなく、自分の体を最も良く見せるための角度や力の入れ具合、スムーズなトランジション(ポーズ間の移動)を繰り返し練習します。

ポージングセミナーに参加したり、経験豊富なコーチに指導を受けたりするのが効果的です。

鏡の前で練習し、動画を撮って客観的にチェックしましょう。

計画的な減量(コンテストプレパレーション)

大会当日に最高のコンディション(体脂肪が少なく、筋肉のカットが見える状態)で臨めるように、数ヶ月前から計画的に減量を進めます。

カロリー計算とPFCバランスの管理を徹底し、トレーニングと有酸素運動を組み合わせて脂肪を落としていきます。減量末期は特に緻密な調整が必要です。

コンテストに向けた準備

タンニング(日焼け)

筋肉の陰影を際立たせ、ステージ上で見栄えを良くするために、日焼けサロンやセルフタンニングローションで肌を黒くします。

コスチューム(サーフパンツ)

大会の規定に合った、自分の体型や個性に合うサーフパンツを選びます。

その他

必要に応じて、除毛、ヘアカット、当日の食事(カーボアップなど)の準備も行います。

まとめ:フィジークへの道は、自己成長の旅

フィジークは、単に見た目の美しさを競うだけでなく、目標設定、計画性、自己管理能力、そして何よりも継続する力が求められる、自己成長のプロセスそのものです。

トレーニングを通じて肉体的な限界に挑戦し、食事管理を通じて自分自身を律し、その結果として得られる体の変化は、大きな自信と達成感を与えてくれるでしょう。

この記事を読んで、フィジークの世界に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ最初の一歩を踏み出してみてください。

ジムを見学する、自宅でできる簡単な筋トレから始める、有名選手の動画を見てみる、どんな小さなことでも構いません。

大切なのは、始めること、そして続けることです。

あなたのフィジークへの挑戦が、健康的で充実した人生を送るための競技となることを願っています。