フィジークで勝つための絶対的5つの法則

フィジークで勝つためには、単に体を鍛えるだけではいけません。

以下の5つの法則に従って、フィージークの必勝法は成り立ちます。

- 理想的な体型を作るトレーニング

- 計画的な減量

- 魅せるポージング

- メンタル強化

- 大会後の振り返り

このような総合的な計画が必要となってきます。

「フィジーク競技をしていても思った結果が出ない」「フィジークを始めたいけど、どのように始めたらいいかわからない」

このような悩みはありませんか?

僕自身、最初は何もわからず大会に出場し7人中5位という悔しい思いをしました。

その後、この5法則を徹底することでコンテスト2戦目にしてプロライセンスを契約するまで成長できたという実績があります。

本記事では、最速でフィジークで結果を出したいあなたに向けて、勝つための絶対的な5つの法則を解説しています。

これを実践すれば、あなたのフィジーク競技能力は確実に向上するはずです。

逆に言えば、これができなければ勝つことが難しいのは愚か、成長することすらも難しいといえるでしょう。

ぜひ最後まで読んで、次の大会で最高の結果を残しましょう。

フィジークで勝つために知っていてほしいこと

フィジークは、「ボディビルでしょ?」とよく言われます。

大枠はボディメイクであるためそのようにとらえてもいいでしょう。

ボディビルダーとして、日本人で有名なのは横川尚隆選手。

フィジーカーといえばJBBF時代は世界選手権2連覇し「絶対王者」と言われ現在はFWJで活躍されている寺島遼選手。

コスチュームやの違いや筋肉のつき方などからフィジークとボディビルの違いがわかりますね?

二人とも大好きな選手です。

フィジークはバランスの取れた肉体美とステージ上での表現力を競う競技といえます。

語弊がないように言いますが、「ボディビルが肉体美ではない」というわけではありません。

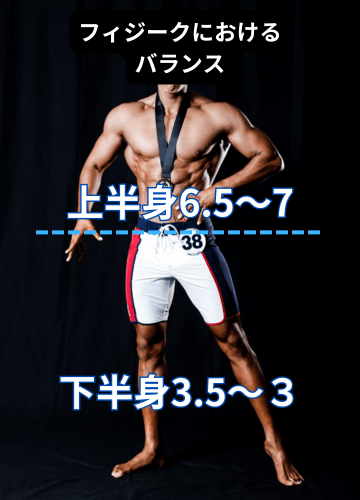

身長に見合った過度な筋肉量、と上半身と下半身のバランス。

フィジークにはこれが重要視されます。

フィットネス業界の中では非常に人気の競技であり競技人口も増え続けてきているフィジーク。

しかし、どれだけ挑戦しても、なかなか結果が出せない人も多いのが現実。

この記事を読んているということは、あなたも…

「もっと評価されたい」「上位入賞を狙いたい」

と思っているのではないでしょうか?

これを読めば、あなたの競技力が大幅に向上すること間違いありません。

それでは、早速見ていきましょう。

法則⑴:フィジークで勝つためには理想体型を理解し必要なトレーニングを選択する

フィジークで勝つためには、バランスの取れた体型と明確なVシェイプが必須。

具体的に言えば、上半身:下半身=6.5~7:3.5:3ほどの筋量がバランスよく見えるでしょう。

そのために、上半身と下半身の比率を意識しながら、胸・背中・肩・腕・足とターゲット部位を重点的に鍛える必要があります。

以下に各部位の強化に必要な種目を挙げてみます。

あくまで一例でありこれをすべて取り入れる必要はないことを知っておいてください。

- 背中の広がり、厚みを作る➡ラットプルダウン・デッドリフト・シーテッドロウを重視

- 肩の丸みを強調する➡ショルダープレス・サイドレイズを強化

- 胸の厚みを出す➡ベンチプレス・ダンベルフライ・ケーブルクロスオーバーなどを組み込む

- 腕を太くする➡アームカール・フレンチプレスで強化

- 足を鍛える➡スクワット・レッグプレス・レッグエクステンション&カールなど

ざっとこのような感じです。

法則⑵:フィジークで勝つためには正しい減量と食事管理の徹底が不可欠

コンテストに向けた減量では、だたダイエットをするだけではいけません。

ボクサーのような「規定体重までとにかく落とす」というような減量をしている限りは絶対に勝てないです。

ボクサーの減量とフィジークの減量は全く違うと考えていいでしょう。

勝つための減量は筋肉をできる限り維持しながら脂肪を削るということが重要になってきます。

そのためには適切なカロリー管理と栄養バランスを導き出すことが不可欠となります。

食事のポイントは以下のとおりです。

- 高タンパク・低脂質の食事を基本とする

- 炭水化物のタイミングを調整し、エネルギーを最適化する

- ナトリウム・水分管理を適切に行い、コンディションを維持する

この3つのポイントを押さえて減量をすることでフィジークコンテストに必要な体を創ることができます。

上記の説明は「ローファットダイエット」といわれる減量内容になるが、そのほかに「ケトジェニックダイエット」という減量方法があるのをご存じでしょうか?

しかし、基本的に減量はローファットダイエットで行うことがオススメです。

ローファットダイエットをお勧めする理由

減量期間が1~2か月など、短期間であればケトジェニックダイエットでもいいかもしれませんが、ローファットダイエットを強く勧めます。

- 日本人の体の基礎は和食である

- 筋グリコーゲンが保てるため使用重量が下がらない

このようなことが理由であげられます。

そもそもTOPフィジーカーでケトジェニックダイエットを行っている方は少ないです。

もちろん、すべての人に当てはまるといえませんが、9割の人はローファットダイエットをお勧めします。

法則⑶:フィジークで勝つためには美しいポージングとかっこいいステージングが必須

筋肉の完成度・絞りは当たり前です。

それだけでなく、磨き上げた身体をいかに美しく見せるかが勝敗を分けます。

ジャッジが「どこを見ているか」視点を理解し、正しいポージングとかっこいいステージングを身につけることが必要となります。

SSA(フロントポーズ・サイドポーズ左右・バックポーズ・フリーポーズ)

JBBF(フロントポーズ・サイドポーズ左右・バックポーズ)

FWJ(フロントポーズ・バックポーズ・フリーポーズ)

このような感じで各団体若干異なる部分はありあます。

しかし、基本的な形は同じと考えていいでしょう。

- 基本ポーズ(フロント・サイド・バック)を完璧に仕上げる

- スムーズなトランジションで流れるような動きを意識する

- 目線・表情・歩き方を含め、堂々としたステージングを演出する

以上がポイントです。

減量やコンディション調整はその時の体調などにより上手くいかないことがあるかもしれません。

しかし…

ポージングにコンディションはありません。

つまり、あなた次第では誰よりも美しく、かっこいいポージング・ステージングができるということです。

このことはぜひ頭の隅にとどめておいてください。

法則⑷:フィジークで勝つためにはメンタル強化と戦略がカギ

大会当日は、緊張をコントロールし、自分のベストパフォーマンスを発揮することが重要となります。

過度な緊張は体が固まり、ステージングがぎこちなくなる。

逆に緊張しなさすぎるとキレのないステージングになる。

そのために、事前にメンタルトレーニングとルーティンを確立することが大切です。

- 深呼吸やイメージトレーニングでリラックスする

- 成功体験を意識し、自信を持つ

- ポージングの最終確認とパンプアップのタイミングを調整する

普段からルーティーンとして取り入れてみるのもいいでしょう。

その時だけ実施することはルーティーンとは言えません。

自分が何をしたらベストパフォーマンスができるのか、自分だけのルーティーンを確立しましょう。

法則⑸:フィジークで勝つためには大会後の振り返りと成長戦略が重要

大会後は、次の大会に向けて成長するための振り返りが欠かせません。

自分の強みと改善点を明確にし、次のステップを計画することが大切です。

- 写真や動画を分析し、改善ポイントを洗い出す

- オフシーズンで弱点を克服

- 減量・ポージング・メンタル強化を継続し、次回に向けてレベルアップする

このような感じでフィジーク競技においてもPDCAサイクルを回していく必要があります。

特にステージ後のフィードバックはかなり重宝する(SSAを例に挙げる)

SSAでは金子賢さんから直接フィードバックを頂けます。

- 良かった点

- 改善点

- 上位選手との差

動画・写真を撮っていただきながら具体的なフィードバックがいただけるため、ぜひこのような機会を大切にしてください。

客観的にフィードバックを受けることで、これまで気づかなかった部分が見えてきます。

例えば、強みだと思っていた部分が弱点であったり、弱点だと思っていた部分が強みになることも。

トレーナーをつけている方は、トレーナーからのフィードバックでもいいでしょう。

フィジークで勝つための絶対的5つの法則:まとめ

フィジークで勝つためには、単に体を鍛えるだけではなく、減量・ポージング・メンタル・ステージング・振り返りといった総合的なアプローチが必要です。

- バランスの取れた体型を作るトレーニング

- 計画的な減量と食事管理

- ステージ上で魅せるポージングとステージング

- 本番で実力を発揮するメンタル強化

- 大会後の振り返りと成長戦略

この5つのポイントを押さえることができれば、あなたのフィジーク競技力は確実に向上します。

大会での成功を目指し、1つずつでも今日から実践を始めてみましょう。